Graduarse en la universidad durante una pandemia fue anticlimático en muchos sentidos. En lugar de la gran fiesta familiar que habíamos planeado, mis padres y yo pedimos comida para llevar para celebrarlo la noche después de la presentación de mi tesis de fin de carrera, que pronuncié en Zoom desde el dormitorio de mi infancia.

Seguir leyendoJuntos a solas: Fred Brill

No es que vivir una pandemia me provocara una crisis existencial. Simplemente sentía una profunda necesidad de algo nuevo en mi vida. Necesitaba volver a sentirme libre.

Seguir leyendoSolos juntos: Tracy Raczek

- Tracy Rączek (ella/él)

"Una rasgadura en la tela puede ser demasiado grande para un parche", dice el proverbio pastún.

Al recordar su trabajo de campo en la ONU en un país donde la paz y la prosperidad económica parecían imposibles, los dedos de mi colega se agarrotaron para hacerse un agujero de mentira en los pantalones. Al no poder coserlo, se encorvó, cansado por su pérdida fingida y sus recuerdos demasiado reales. "¿Ves? El daño es irreparable". Me dolió el corazón por el país. Mientras me alejaba, también me pregunté egoístamente cuántas rupturas había hecho en mi vida que eran demasiado profundas para repararlas.

Hago daño. Hago daño porque soy testarudo. Mi testarudez me deja huesos rotos, relaciones abandonadas y empleos perdidos. Sí, soy el tipo de testaruda que ha cargado a un hombre herido por la ladera de una montaña y ha luchado contra jefes que acosan sexualmente. Pero también me cuesta disculparme de verdad, incluso cuando sé que me he equivocado, incluso con las personas más cercanas y a las que más quiero. Así que cuando llamó el pasado mes de abril esa vieja y preciosa amiga a la que había reprochado y con la que no había vuelto a hablar desde hacía 20 años, Covid fue el chivo expiatorio perfecto para guardar silencio.

Al principio de esta pandemia, nos machacaron en Nueva York. La televisión y la radio nos informaban sin cesar del avance de la enfermedad y del aumento vertiginoso de las muertes en nuestros apartamentos. Las morgues temporales se apilaban en callejones y parques a nuestro alrededor. Familiares, conocidos y colegas cayeron enfermos; algunos murieron sin previo aviso. Nos consolábamos los unos a los otros a través de la ethernet; a través del conducto de ventilación de nuestro edificio de viviendas. Las calles entabladas quedaron en un silencio espeluznante, salvo por las sirenas que gritaban junto a nuestras ventanas y luego resonaban por los cañones de la ciudad.

Dejé de escuchar las noticias, de coger llamadas. Dejé de escuchar a nadie. Nunca se me dio bien escuchar a los demás. En marzo me asaltaron dolores en el pecho y un diagnóstico positivo de Covid; atrapada dentro de un cuerpo de una tonelada golpeado por un bastón, me vi obligada a luchar por mi aliento, una lucha que estuve a punto de perder y que intento olvidar con todas mis fuerzas.

"Sólo llamaba para ver si estabas bien en Nueva York, con el virus y todo eso", una ligera tensión en su suave voz. Era "esa amiga" de los veinte, cuando eres alegre y tonta, atrevida y sin blanca. Era dulce. Yo era salvaje. En nuestra tribu de músicos, esquiadores y vagabundos, ella y yo fuimos inseparables durante años y nos esforzamos por entrelazar nuestros días y nuestras vidas, empapados como el té. No recuerdo qué chiste era suyo o mío, sólo recuerdos de aullidos juntos haciendo senderismo bajo la luna llena en las montañas; buscando un pozo de agua en el desierto; viviendo en cabañas rústicas contiguas junto a bosques musgosos en Alaska. Fue allí, en Alaska, donde nuestra amistad se vino abajo. En una galería de arte, sobre una vitrina llena de muñecas rusas apilables, durante una pelea provocada por mí, puse fin a nuestra amistad.

Durante los diez años siguientes, más o menos, no hablamos. Con el tiempo, las palabras escritas, en tarjetas de vacaciones, se deslizaban bajo el muro que yo había levantado entre nosotros. Las suyas eran siempre coloridas, con dibujos a mano de flores silvestres de Alaska, historias de recolección de arándanos, viajes por el río bien planeados, fotos de sus hijos. Los míos destilaban sarcasmo político y aventuras que con demasiada frecuencia acababan en accidentes de bicicleta o barcos casi hundidos. Ambos estaban teñidos de añoranza.

Ahora estaba en mi teléfono. Pulsé "buzón de voz", como un amante obsesionado, y escuché su mensaje tres veces. "Sólo llamaba para comprobar que estás bien en Nueva York, con el virus y todo...". Para entonces, en abril, me había escapado de la ciudad a mi pequeña cabaña aislada de Catskills. Calentada por una estufa de leña, sin electricidad ni agua corriente, y escondida en 45 acres de bosque, siempre estoy agradecida por ello. Ahora me permitiría caminar sin mascarilla y descansar -o, mejor dicho, desplomarme- siempre que lo necesitara. No tenía energía para volver a llamarla, reabrir una herida profunda e intentar repararla. Pero algo ocurre cuando vomitas en el suelo, tu mente se desboca y pasas la noche en vela luchando por respirar como si te estuvieras ahogando y no estuvieras seguro de llegar al amanecer. Entonces pero no sabes si volverá a ocurrir ni cuándo. Después, cada pequeña cosa te importa más. Todo, dolorosamente, importa. Y, extrañamente, nada importa. El riesgo, la vulnerabilidad y los valores cambian de proporción.

Ella recogió.

Sentada en mi cabaña, en el único lugar con señal de móvil, mirando por la ventana hacia la colina de árboles, amarillo-verdosos por los brotes primaverales, concentrándome en mi respiración mientras hablábamos -algo que debo hacer más ahora- lo dejé salir: "Siento mucho lo que pasó en Alaska. Puedo ser tan testaruda. Lo siento". Siempre amable, enumeró los rasgos que cambiaría por otros mejores. Lo atribuimos todo a la estupidez y la arrogancia de la juventud y luego nos sumergimos con aprecio en la visión que cada uno tenía del mundo actual. Lamentamos el tiempo perdido juntos y nos reímos a carcajadas de los recuerdos compartidos, tratando de desentrañar quién dijo esto y quién hizo aquello hace tanto tiempo, una tarea imposible. "Tal vez", señaló, "en medio de todo el espacio de Alaska, tal vez fuimos libres para ser más nosotros mismos y menos los unos de los otros".

Finalmente, después de más de dos horas, descansamos sobre los planes de reunirnos tan pronto y tan frecuentemente como nuestras vidas nos lo permitieran, una vez que yo estuviera lo bastante fuerte, y una vez que todos nos sintiéramos lo bastante seguros para viajar. Reacia a colgar, la realidad apremiaba. Su hija preadolescente estaba pintando de dorado su cocina de Anchorage, sin vigilancia y sin paño. Nuestra cabaña de Catskill se estaba quedando a oscuras y hacía frío: el fuego de la estufa de leña y las lámparas necesitaban atención.

Hay, por supuesto, una posibilidad muy real de que no nos volvamos a ver. Pero ella es amable y yo soy testaruda, así que lo arreglaré lo mejor que pueda.

Solos juntos: Katie Gomulkiewicz

Lleva el pelo, plateado con mechones negros, recogido con una horquilla de brillantes azules. Mi abuela sale de la residencia con una cesta de mimbre y un iPad a cuestas. He llegado a esperar este tipo de anacronismo de ella. Nacida en 1929, el año en que la bolsa se desplomó al comienzo de la Gran Depresión, se crió en una granja menonita de Iowa. La quinta de siete hermanos, mi abuela Ida me decía a menudo: "eso significaba que en los inviernos, yo estaría en el exterior de la cama y en los veranos, en el interior". Ahora tiene noventa y un años, muy lejos de la mujer joven y audaz que conducía un VW amarillo por Europa después de la universidad. Sin embargo, su coraje no ha disminuido. Hoy, en 2020, he venido a sacarla de la residencia de ancianos de Portland.

Mientras la esperaba (con la mascarilla puesta) a las puertas de la residencia de ancianos, mi mente recorrió los últimos veintiséis años de recuerdos. Mi abuela Ida siempre ha sido mi mejor amiga. Nos unimos desde muy jóvenes por nuestro amor mutuo al pan tostado untado en mantequilla; "las chicas de la mantequilla", nos llamaba nuestra familia. Cómo olvidar aquella vez, muchos años después, en que me enseñó a mariposear y rellenar una pintada con tapenade de aceitunas (la comida perfecta para una primera cita, según ella). Nunca pude entender la lógica de machacar los huesos de un pajarillo muerto como buena primera impresión, pero ella insistió. Cuando me mudé a Carolina del Norte, me preocupé por ella. Mis otros abuelos murieron mientras yo estaba fuera y la abuela Ida envejecía cada vez más.

Hace cuatro años me mudé de nuevo a Washington, lo que no le gustó, "¿por qué no a Portland?", me preguntaba siempre. Pero estaba lo suficientemente cerca como para coger el autobús los fines de semana para visitarla. Nos habíamos convertido en asiduos de Great Clips, Costco y la pizzería local. Entonces, hace un año, ocurrió "eso". A las diez de la mañana había subido a un autobús de vuelta a Seattle y a las seis de la tarde recibí la llamada de mi tía: "La abuela Ida está sufriendo un derrame cerebral". Llevaba semanas sin poder incorporarse y sus palabras eran un revoltijo de palabras mal pronunciadas. Me preocupé. La visité. Esperé. Mi abuela Ida fue la primera de su familia en ir a la universidad. Crió a cuatro hijos como madre soltera mientras trabajaba como profesora sustituta y contable fiscal. Cuidó a las mascotas de la familia: un mono, dos loros, innumerables dauchunds, un pato y un gato tuerto llamado Sugar. Era dura como una roca.

Ahora, un año después, cuando la veo salir de la residencia, lo considero un pequeño milagro, pero no inesperado. La saludo con un abrazo (que, hay que reconocerlo, puede que no sea COVID-inteligente) y la guío hasta el asiento del copiloto del coche. "Hola, abuela", le digo en voz alta para que sus audífonos capten las palabras. Durante los últimos meses, ha estado confinada en su pequeña habitación, lo cual es prudente desde el punto de vista de la salud, pero doloroso para una anciana de noventa y un años cuya mayor alegría en la vida son las visitas. Pero hoy, día de su cumpleaños, estoy aquí para llevarla de vuelta a la casa en la que vivió durante cincuenta y tres años en Portland para comer tarta de plátano (su favorita) y filetes.

Hay tanto dolor e incertidumbre en el mundo de hoy. La abuela Ida vivió su buena dosis de dolor e incertidumbre: la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y, ahora, COVID. Hace poco, en un mal día, me preguntó: "¿Alemania sigue dividida en dos partes o en una?". "Es una sola, abuela", le dije, "y lo ha sido desde hace unos años". Hizo una pausa y se quedó pensativa un momento, "es bueno oírlo", me dijo, "es bueno oírlo...". Más tarde le conté a mi tía este encuentro y las dos nos reímos. Pero mi hermana tuvo una reacción diferente. "Katie", me dijo "¿te imaginas cuánto ha cambiado en vida de la abuela?". me lo recordó y, como siempre, tiene razón. COVID-19 pasará a los libros de historia, eso es seguro. Y me imagino que los historiadores tendrán mucho que decir sobre su impacto.

Mi abuela Ida no pasará a los libros de historia, pero debería. Estos últimos meses me he mudado temporalmente a Oregón, donde puedo ir a visitarla con frecuencia y llevarle tarta de zanahoria casera y naranjas grandes del supermercado (que siempre son su regalo favorito). Su vida no ha sido fácil, pero sí larga y llena de muchos recuerdos. Hace unos años, en una visita a Portland, nos llevé a una tienda local de donuts. Llegamos en su viejo Toyota plateado con nuestras sudaderas rojas y zapatillas Adidas a juego (para diversión de todos los que estaban dentro). Yo pedí un donut glaseado con levadura y ella uno de chocolate. Fuimos a un pequeño parque cerca de su casa y nos comimos los donuts en un banco junto a un estanque con patos flotando sobre el agua. No sé cuántos años, meses o días le quedan a mi abuela Ida, pero me llevaré todos los recuerdos que pueda. Y de una forma curiosa, gracias a COVID, ya lo he hecho. Mientras llevo a la abuela Ida de vuelta a la residencia tras su fiesta de cumpleaños, le doy un beso en la coronilla y le digo: "Adiós, mejor amiga, te quiero". "Te quiero más", responde ella. "Imposible", replico yo.

Mi abuela Ida no pasará a los libros de historia, pero debería. Estos últimos meses me he mudado temporalmente a Oregón, donde puedo ir a visitarla con frecuencia y llevarle tarta de zanahoria casera y naranjas grandes del supermercado (que siempre son su regalo favorito). Su vida no ha sido fácil, pero sí larga y llena de muchos recuerdos. Hace unos años, en una visita a Portland, nos llevé a una tienda local de donuts. Llegamos en su viejo Toyota plateado con nuestras sudaderas rojas y zapatillas Adidas a juego (para diversión de todos los que estaban dentro). Yo pedí un donut glaseado con levadura y ella uno de chocolate. Fuimos a un pequeño parque cerca de su casa y nos comimos los donuts en un banco junto a un estanque con patos flotando sobre el agua. No sé cuántos años, meses o días le quedan a mi abuela Ida, pero me llevaré todos los recuerdos que pueda. Y de una forma curiosa, gracias a COVID, ya lo he hecho. Mientras llevo a la abuela Ida de vuelta a la residencia tras su fiesta de cumpleaños, le doy un beso en la coronilla y le digo: "Adiós, mejor amiga, te quiero". "Te quiero más", responde ella. "Imposible", replico yo.

Solos juntos: Kathryn Reale

- Kathryn Reale (ella/él)

Son las 5 de la mañana. Llevo despierto desde las 4, acosado por la información que ahora cargo con rotunda devastación y ansiedad. Lo que había anticipado durante los últimos 10 días, desgraciadamente se ha tranquilizado con un simple byline del resultado de una prueba: Soy positivo en COVID-19.

En los últimos años, estar enfermo ha formado parte de mi vida cotidiana. Cuando pasas tanto tiempo en aviones como yo, realmente viene con el territorio, y conocía el riesgo asociado. En 2019, fue necesario para mantener mi trabajo, mi relación y mi cordura, registrando más de 60,000 millas en 8 meses. Pasar tanto tiempo en lugares públicos, compartiendo el mismo aire con tantas personas diferentes, fue un pequeño precio a pagar para vivir. De todas las infecciones respiratorias, gripes, resfriados e infecciones sinusales de los últimos siete años... nada ha sido más aleccionador que este diagnóstico.

Seré el primero en admitir que me equivoco. O mejor aún, ser dramático. Y para que se queden tranquilos, no me estoy muriendo. Aunque no poder saborear mi comida ni abrazar a mi novio ni ver a mi familia me deprime. La razón más importante por la que hoy comparto esto con vosotros es que estaba equivocada. En todo. Cuando nuestro país entró en bloqueo en marzo de este año, sinceramente sentí una emoción, que fue decepción. Decepción por todas las reuniones sociales perdidas, las bodas que ya no se iban a celebrar. Después de todo, mi novio y yo nos conocimos en una boda, y siempre me ha gustado estar en grandes grupos celebrando con otros. Las mariposas sociales del mundo pueden empatizar conmigo; fueron unos meses difíciles. Sin embargo, sabía que la gente estaba muriendo, pero sinceramente había tanta información ahí fuera, con una división tan fuerte, que era prácticamente imposible seguir el hilo. Mira las noticias, no mires las noticias, COVID no es real, soy anti-máscara, por favor usa tu máscara, tengo una condición que me impide usar una máscara, podría seguir durante días.

Así que con esta información, opté por seguir viviendo mi vida cuando el mundo se abría. Cenas con amigos, reuniones en barco por cumpleaños, despedidas de soltera, viajes por carretera a través de Parques Nacionales; lo que se te ocurra, lo hice. Soy una persona sana de 28 años. Mientras me lave las manos y lleve a cabo los regímenes de higiene adecuados, estaré bien. Me equivoqué.

Tuve una confrontación brutal con la realidad cuando una amiga mía se enteró de que sus padres habían dado positivo en la prueba del COVID-19. Ella los había visto el lunes, había estado con ellos la mayor parte de esa semana y había vuelto a casa el sábado. Los había visto el lunes, había estado con ellos la mayor parte de la semana, había vuelto a casa el sábado y había venido a vernos a mi novio y a mí el domingo. Dio positivo el martes siguiente. Me lo sé de memoria porque hay que saberlo. Estas preguntas fueron el tema principal que el médico me imploró en una llamada de zoom ese día. Después de haberme secado naturalmente las lágrimas lo suficiente como para conectar con un médico. Me explicó cuidadosamente que tenía que esperar y estar en cuarentena durante al menos 7 días antes de hacerme la prueba del COVID si no empezaba a mostrar síntomas. "Los síntomas pueden aparecer entre una semana y 14 días después de la exposición", dijo pensativo. "Le sugiero que descanse y se distancie de los demás al menos hasta el domingo". Fui muy cuidadosa, pensé. Estaba sana, me aseguré de usar desinfectante de manos. Me equivocaba.

Inmediatamente llamé a mi novio asustada, sin saber qué hacer, ya que estaba en su trabajo, donde trabajaba en un laboratorio con otras personas, "exponiendo a más gente inocente", pensé. Me aseguró que conseguiríamos y enseguida vino a casa 20 minutos después, sentándose a mi lado para apoyarme mientras yo buscaba rápidamente en Google información científica sobre el virus. Y pasaron los tres días siguientes, sintiendo un torbellino de ansiedad, estrés, pena, rabia e inquietud por saber si, en efecto, había ocurrido lo inevitable. Hasta que empecé a sentir un dolor en la garganta a los 5 días de nuestra cuarentena. Nos hicieron frotis nasales el día 6, "¿estoy empezando a sentirme congestionada?". me dije esa tarde. El séptimo día, me desperté y mi novio me estaba preparando el desayuno. No sabía que sería la última comida que probaría durante un tiempo. El día 8 llegó la fatiga y los dolores de cabeza, y el día 9, la dificultad para respirar al subir las escaleras. Estaba equivocada en todo.

Lo que haces hoy importa. Lo que haces hoy afecta a todos los que te rodean. Desde el amable dependiente del supermercado que te coge la tarjeta de crédito hasta la persona con la que te duermes y te despiertas cada mañana, tus acciones afectan a todos los que te rodean. El mundo ha sido el más dividido que he visto nunca, y esta afirmación tiene muchas facetas. Pero la más importante para mí es que somos egoístas. Yo fui egoísta. Antepuse mi necesidad de estar rodeado de gente a la salud de las personas que me rodeaban. Y lo siento muchísimo. No hay nadie a quien culpar sino a mí mismo. Y al fin y al cabo, la gente sucumbe y seguirá sucumbiendo a este virus.

Lo que les dejo es un recordatorio importante pero directo de que debemos anteponer a los demás a nosotros mismos. La bondad es excepcional y rara, y este virus nos ha dado una oportunidad única de demostrar a alguien que se le aprecia por quedarse en casa. Por llevar mascarilla. Por informarse. Por mostrar al mundo que te preocupas por la gente que te rodea. En algún lugar de 2020, este sentimiento se ha perdido. Estoy aquí para decirte que es muy real. Estoy aquí para decirte que estaba equivocado en todo.

Que estés bien,

Kathryn

Juntos a solas: Jaymon Bell

- Jaymon Bell (él/ella)

La pandemia de COVID-19 me enseñó realmente que no es la distancia física la que me hace perder el contacto con mis amigos del pasado. Es mi incapacidad para gestionar mi tiempo de manera eficiente a fin de hacer una llamada telefónica o una sesión de zoom para ponerme al día con ellos. Nunca estoy demasiado ocupado para coger el teléfono y llamar a alguien.

La validez de esa excusa se fue desvaneciendo a medida que cada día de cuarentena dejaba al descubierto cuánto tiempo libre tenía en realidad. También se erosionó aún más a medida que veía más y más publicaciones en Facebook de mis compañeros veteranos que hacían el reto de las flexiones 22 al día para concienciar sobre el suicidio de los veteranos. La estadística dice que 22 veteranos se suicidan cada día. La pregunta seguía rondando en mi cabeza: "¿Había hecho algo para ver cómo estaban mis Hermanos y Hermanas de Armas durante esta pandemia?". Fue entonces cuando cogí el teléfono y llamé a mis compañeros del ejército que vivían en el DMV.

Pude ponerme en contacto con cinco amigos míos que tengo desde que asistí al entrenamiento básico en Fort Benning, GA, en el verano de 2002. Tras la llamada, creamos un chat en Facebook en el que todos decidimos reunirnos en la Base Conjunta Anacostia-Bolling el primer fin de semana de junio. No pude evitar recordar cómo me sentí aquel fatídico verano de 2002 en Ft. Benning, Georgia, mientras conducía para ver a todos los chicos. Estaba terminando mi primer intento en la universidad después de dos años exitosos y dos mediocres en la Universidad de Tennessee. La mayoría de los chicos con los que estaba en el entrenamiento básico acababan de salir del instituto y un tercio todavía estaba en el instituto y completaba su entrenamiento el verano entre el primer y el último año.

Mis recuerdos de la instrucción básica son vagos en el mejor de los casos, pero tengo un vívido recuerdo de cuando conocí a un tipo en particular, Jackson o "Jip", como yo le llamaba. Cuando llegas a Fort Benning no empiezas inmediatamente el entrenamiento. Hay una semana en la que te cortan el pelo por primera vez, te vacunan y te ponen la ropa militar. Esa primera semana es un momento tan extraño, ya que estás en un limbo total e intentas por todos los medios recordar exactamente por qué quieres estar allí. Una noche de esa primera semana se me acercó Jackson, que entonces tenía 17-18 años, y me preguntó con su voz un poco tartamuda: "Oye, oye tío, ¿cómo te afeitas?". Saqué mi kit de afeitado y le enseñé lo que yo, que antes me afeitaba una vez a la semana, sabía sobre el proceso. Ahora nos enfrentábamos a completar la tarea diaria lo más rápido que pudiéramos a las 04.45 horas. Lo que no aumentó en absoluto la incomodidad. Menos de 4 días después, Jackson y yo estábamos completamente inmersos en nuestras nuevas vocaciones y entrenándonos cada día sobre cómo convertirnos en soldados del Ejército.

Perdí el contacto con Jip hasta finales de los años 2000, cuando todo el mundo se metía en Facebook. Había dejado el Ejército en 2015 y se había alistado en la Guardia Nacional Aérea. Pero la providencia quiso que yo estuviera contando esta misma historia alrededor de la mesa con mis otros amigos del entrenamiento básico. Uno de ellos dijo: Jackson vive en Baltimore, muy cerca de mí. Entonces saqué mi teléfono para ver si todavía tenía su número en mis contactos. Dudando, llamé al número que tenía y, efectivamente, ¡me cogió el teléfono el viejo Jip! Nos pusimos al día rápidamente y le añadí al chat de grupo de Facebook que se inició antes de este último encuentro. Quedamos en volver a reunirnos para que pudiera volver a ver a todo el mundo.

Esa primera reunión de cinco personas se convirtió en la segunda, en la que dos veteranos más se unieron a nosotros para cenar. Lo que hizo que esta segunda reunión fuera aún más trascendental fue la presencia de uno de nuestros sargentos instructores. El que más nos atormentó con flexiones y patadas de mula durante algunos de los días más calurosos de Texas que jamás he soportado.

Estoy casi seguro de que esto no habría tenido lugar de no ser por toda la introspección causada por la cuarentena COVID-19. Ha sido muy gratificante reunirnos como hermanos de armas después de 18 años y escuchar las magníficas historias de aquellos de nosotros que tenemos familia y de aquellos que tienen una larga carrera en el Ejército. Ahora todos hemos restablecido ese vínculo que forjamos hace tantos veranos. Espero y deseo que ninguno de nosotros tenga nunca pensamientos que puedan conducir al suicidio. Al menos todos sabemos que tenemos otros seis hermanos dispuestos a dejar lo que están haciendo y prestarnos oídos para mantener a raya al enemigo interior.

Solos juntos: Isa Nye

- Isa Nye (ella/él)

Mi suegra llegó la semana pasada, una caja de cenizas. En el último mensaje de voz que tengo de ella, me habla de los billetes de tren que compró para venir a visitarme. Ella derrochó en un coche cama. Pero el viaje no tuvo lugar. Se sentía mal. Mi suegro la llevó al hospital. No se fue. Aún oigo su voz en el teléfono, tensa, dolorida: "Tengo Covid". Murió en la UCI.

No fue así como pensamos que llegaría para su última visita, no como ceniza. Nos reunimos alrededor de la caja y la imaginamos con nosotros, imaginamos su sonrisa, su amor. Siempre estaba tan contenta de estar con nosotros en nuestra casa. La imaginamos revolviendo sopa en la cocina, acurrucada en el sofá con un libro, pintando un cuadro con los nietos en la mesa. Nos la imaginamos sonriendo, riendo, abrazándonos.

Había tenido que cancelar sus billetes de avión en marzo, a la espera de venir cuando disminuyera el riesgo de Covid. Vimos que las cifras bajaban en otros países, pero no aquí. Seguían aumentando. Nos mantuvimos en contacto por teléfono y cara a cara, pero nos dolía estar separados cuando tanto queríamos estar juntos. A estas alturas, Estados Unidos es el país del mundo con más muertes. Ese hecho me pesa, más muertes que en cualquier otro país del mundo, y la de ella entre ellas.

No pudimos estar con ella al final. Hablamos con una enfermera que nos dijo que se quedaría junto a la cama para que mi suegra no estuviera sola en sus últimos momentos en la tierra. La enfermera lloró por teléfono cuando nos lo dijo. Ella también había perdido recientemente a un familiar a causa del Covid, y no pudo estar a su lado para decirle adiós. Ella conocía nuestro dolor. No fue la despedida que imaginábamos. Colocamos las cenizas en el estante. Nos duele el hueco en nuestras vidas donde ella estuvo. La imaginamos aquí.

Nos ponemos las máscaras que nos cosió para hacer nuestros recados. Nos la imaginamos cosiéndolas. Soñamos con volver a abrazar a la familia, con llorar juntos. Gemimos mamá en nuestras mentes. Mamá, mamá, mamá. Mamá, te echamos de menos.

Juntos a solas: Frank DeLucia

Admito que me enfadé bastante cuando supe que mi mujer Michelle y yo teníamos COVID: enfadado con Patty por celebrar una fiesta de cumpleaños, enfadado con los invitados por no llevar máscaras, enfadado con quienquiera que nos contagiara e incluso enfadado con Michelle por sugerirnos ir a Florida.

Seguir leyendoLos afortunados: La historia de Mourka

Por Mourka (ella/él)

Tenía 19 años en otoño de 1966 cuando mi amiga Barbara y yo condujimos mi Chevrolet bicolor de 1956 hasta Baltimore, Maryland, donde iba a someterme a un aborto ilegal.

Una tarde, unas semanas antes, volvía de la escuela, llegué a la entrada de mi casa, aparqué y salí del coche. Iba cargada de libros, bolsas y papeles. De repente, Bo, mi ex novio, estaba allí. Grité de lo inesperado que fue. Estaba enfadado; había roto con él. Me agarró del brazo y los libros y papeles salieron volando. Pensé que me mataría, pero en lugar de eso, me arrancó la ropa y me violó sobre el capó de mi coche. Justo antes de subir a su coche y marcharse, me golpeó en la cabeza. Nunca volví a verle.

Me deslicé fuera del coche y caí sobre las hojas secas y marrones. Me vestí. Con las hojas aún en el pelo, subí lentamente las escaleras del apartamento donde vivía con mis padres. Mi padre me saludó cuando entré por la puerta.

Me preguntó en ruso: "Как поживаешь?". ¿Qué tal me iba?

Respondí: "Нормально, всё нормально". Todo va bien.

Tras tragar muchos vasos de agua con quinina y beber grandes cantidades de alcohol en intentos fallidos de abortar, conseguí que una amiga me diera $500 para el aborto. Barbara y yo reunimos el resto del dinero para una habitación de hotel y gasolina; no quedaba mucho para comida, una consideración menor.

Tenía las instrucciones memorizadas. Tenía que ir a un tal Howard Johnson Motor Lodge de Baltimore. Debía registrarme, conseguir una habitación y esperar un taxi que me recogería a una hora determinada. Tenía instrucciones de estar solo. No tenía miedo. Negaba profundamente el peligro que me aguardaba.

Estaba oscuro cuando llegamos al Howard Johnson. Nos registramos. Miré por la ventana y vi un taxi esperando en la entrada. Era hora de irnos. Barbara y yo nos abrazamos y caminé sola, por el pasillo, hasta el vestíbulo, salí por la puerta y subí al taxi. Sentía que me movía a cámara lenta. Tenía las anteojeras puestas. Mis pensamientos no estaban en el peligro de lo que estaba por venir, sino en la necesidad de pasar por ello, de terminar y seguir adelante.

El taxista me dijo que me tumbara boca abajo en el asiento trasero del coche y que no me levantara. Hice lo que me dijo. Sentí que el taxi trazaba curvas y subía cuestas. Unos veinte minutos después, nos detuvimos ante una casa oscura. Me dijo que entrara. Me recibió una mujer que me pidió el dinero. Cogió el sobre con el dinero y me dijo que entrara en una habitación contigua, me quitara la ropa y me pusiera un vestido de papel. Entré en la habitación y había una mujer tumbada de lado en la cama de una esquina, gimiendo. No hablamos. No quería saber nada.

Pronto entré en una habitación muy luminosa y me dijeron que me tumbara en la fría cama metálica y pusiera los pies en los estribos. Me empezaron a temblar las piernas. El médico y la enfermera llevaban gafas de sol. Comenzó la operación. El médico me dijo que tendría calambres, pero no me dieron nada para el dolor. A medida que se intensificaba, sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas. La intervención duró quince minutos, pero me pareció una eternidad.

Y entonces se acabó.

El médico me preguntó si quería ver el feto. Le dije que no. Me llevaron a la habitación original. La mujer ya no estaba. Me dijeron que me tumbara un rato que ya vendrían a buscarme. En ese momento de tranquilidad me di cuenta de lo que acababa de pasar. Podía desangrarme. Podría coger una infección. ¿Volvería a ver a Barbara?

En unos veinte minutos me dieron unas pastillas para la hemorragia y unas compresas menstruales. Me vestí y, lenta y dolorosamente, salí de casa y subí al taxi que me esperaba. Una vez más, me dijeron que me tumbara boca abajo en el asiento trasero. También hice lo que me dijeron.

Finalmente, el taxi me dejó en el Howard Johnsons. Caminé por el pasillo y sentí un gran alivio al ver a Barbara corriendo hacia mí. Nos abrazamos. Todo había terminado.

A la mañana siguiente, no sangraba demasiado. Mis ángeles estaban trabajando horas extras. Iba a lograrlo. Algunas mujeres mueren. Yo fui una de las afortunadas.

- - -

Mourka escribió e interpretó su historia como parte de la producción de 2013 de TMI Project, Qué esperar cuando NO se está esperando: Historias reales de resbalones, sorpresas y accidentes felicesuna colección de historias reales centradas en la forma en que las personas ejercen la libertad de elección cuando se enfrentan a un embarazo no planificado.

Los afortunados: La historia de Betty

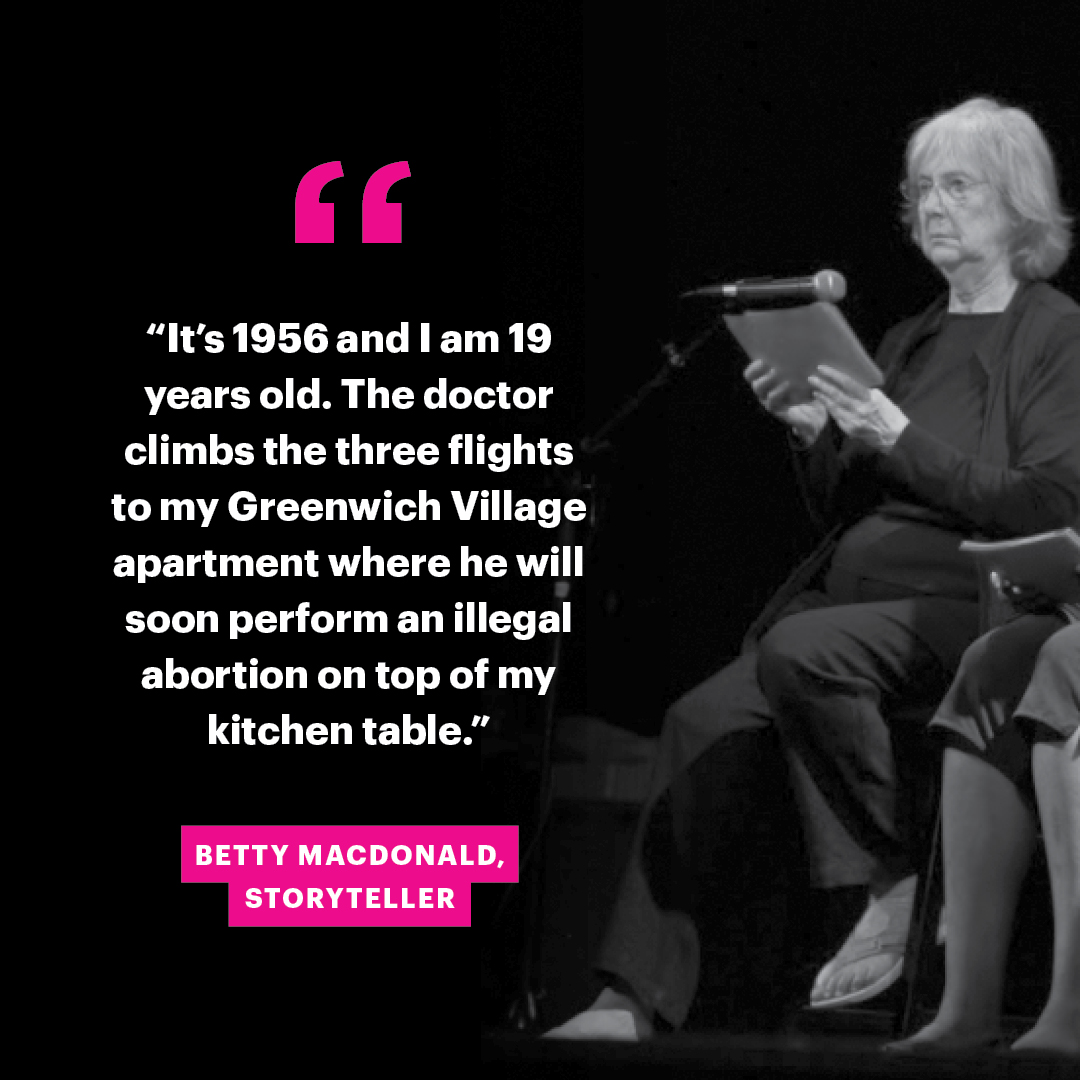

POR BETTY MACDONALD (ella/él)

Como chica de 18 años a principios de los cincuenta, poseo muy pocos conocimientos sobre mi cuerpo o la reproducción. Pasarán veinte años antes de que el Tribunal Supremo convierta en ley el caso Roe contra Wade, legalizando el aborto. No sólo el aborto es ilegal, también lo es la anticoncepción en muchos estados. No es hasta 1974 que la contracepción se hace legal para las parejas no casadas. Sé de dónde vienen los bebés. Eso es todo. Durante mucho tiempo, creí que era demasiado delgada y demasiado anémica para quedarme embarazada. Es mi pensamiento mágico.

Después de la universidad, de redactar textos radiofónicos y de presentar un programa de disk jockey por la tarde en la filial local de la NBC, paso un año en mi ciudad natal. Tengo el control total de lo que digo en antena y de lo que pongo, pero no puedo tocar el tocadiscos ni los micrófonos porque soy mujer. Mi copresentador Charlie maneja el panel de control.

Tras un año en antena en la emisora de radio y noches trabajando entre bastidores y actuando en el recién creado teatro del Museo de Virginia, tomo el tren nocturno a Nueva York, con la intención de estudiar interpretación.

En el Village, formo parte de un grupo de actores, artistas, escritores y músicos en apuros que frecuentan los cafés de las calles Bleecker y MacDougal. Mi novio Joel estuvo célibe durante seis años en penitencia autoimpuesta por haber dejado embarazada a su primera novia cuando tenía dieciséis años. Cuando nos juntamos, casi inmediatamente me falta la regla. La teoría es que los años de celibato de Joel han intensificado su potencia. Su super esperma post-celibato ha superado mi pensamiento mágico. Estoy embarazada.

El Dr. C., mi médico de cabecera, al enterarse de mi difícil situación, me pone al cuidado de su leal e informada enfermera. A su vez, ella me pone en contacto con un abortista, un médico que, tras perder su licencia médica por practicar el procedimiento ilegal, se gana la vida renovando apartamentos.

Joel, siempre un caballero y el único de los nuestros con trabajo fijo, paga la cuenta: $500 en efectivo. La operación tendrá lugar en mi tercer piso del Greenwich Village. Mi amiga Claudette, una joven curtida por su infancia en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, se ofrece a acompañarme.

El médico, tras subir los tres pisos, aparece en mi puerta ligeramente despeinado. Al principio, examina el apartamento con ojos de contratista y ofrece algunas sugerencias para posibles reformas antes de deshacer su maleta de médico.

Me tumbo en mi mesa de cocina esmaltada en verde y beige. No hay estribos, así que me colocan las piernas y el trasero en un arnés de malla. El médico considera que la anestesia o los analgésicos son demasiado arriesgados. Me someto a la intervención sin ellos. Claudette me coge fielmente de la mano, como prometió. No se asusta cuando empiezo a gritar y me guía a lo largo del insoportable proceso. Durante semanas sangro y me siento débil.

Sigo saliendo con Joel y rápidamente me quedo embarazada por segunda vez. No sé cómo evitarlo.

Esta vez el médico abortista me da instrucciones para que me reúna con él en un apartamento de uno de los muchos complejos de rascacielos de Queens. Otra amiga, Lorraine, se ofrece a llevarme, pero como mis instrucciones son llegar sin acompañante, me espera en el coche.

Antes de entrar, me trago una pastilla que me ha dado el Dr. C. para disminuir el dolor. Tomo el ascensor hasta la sexta planta. Justo cuando estoy a punto de pulsar el timbre del piso designado, una puerta al otro lado del pasillo se abre de golpe. El médico asoma la cabeza y me llama urgentemente en voz baja.

Una vez dentro y en la camilla, intento tomarme una segunda píldora que me ha recetado el Dr. C., pero mi abortista me lo impide. No quiere correr riesgos. Afortunadamente, la primera píldora me aleja de la inmediatez del dolor, aunque no lo elimina. Experimento la agonía repetidamente, pero esta vez es como si fuera a distancia.

Cuando termina, Lorraine me lleva de vuelta a West 10th Street. Rompo con Joel y me siento restablecida. Prometo tener más cuidado en el futuro.

- - -

Betty escribió e interpretó su historia como parte de la producción de 2013 de TMI Project, Qué esperar cuando NO se está esperando: Historias reales de resbalones, sorpresas y accidentes felicesuna colección de historias reales centradas en la forma en que las personas ejercen la libertad de elección cuando se enfrentan a un embarazo no planificado.